被害【平成2年6月大雨(豊肥水害)】大野郡三重町向野 向野橋

|災害番号:009900|固有コード:00990008

- 市町村

- 豊後大野市

概要(被害)

大野川が午前中から増水し、県道百枝大野線の橋(長さ127.6メートル、幅4メートル)が流出した。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊18面】

【出典:大分県土木建築部(1991)『平成2年7月2日梅雨前線による豪雨災害誌』】

災害概要

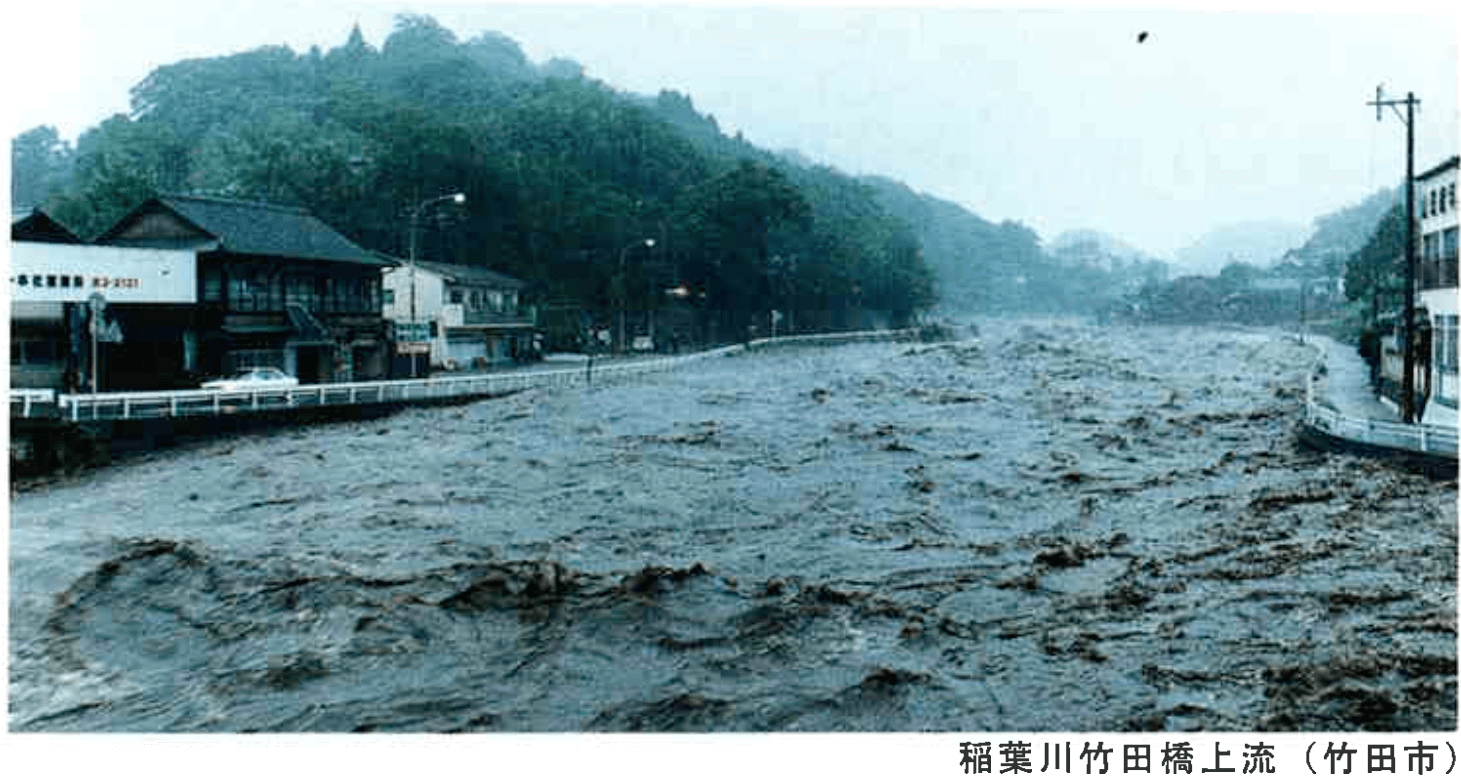

朝鮮半島に停滞していた梅雨前線は6月28日にゆっくり南下をはじめ、29日から30日にかけて九州中部に停滞した。7月1日、前線は九州南部まで一時南下したが、2日には低気圧が前線上を東進し対馬海峡を進んだため梅雨前線は九州北部まで北上した。県下は、この梅雨前線に向かって太平洋高気圧からの暖かい湿った空気が流れ込み、前線の活動が活発となったため局地的に雷を伴う強い雨が降った。特に7月2日9時には、低気圧が対馬海峡付近に達し、梅雨前線の活動が非常に活発となったため、竹田・直入地方を中心に日降水量が300ミリを超える大雨となった。3日は、梅雨前線も九州南部まで南下し県下の雨も午後にはあがった。次に雨の降り方をみる。29日1時過ぎごろから県下全域で雨が降り始め、午後には小康状態となった。29日の日降水量は釈迦岳で88ミリに達し、その他の観測所では20~60ミリであった。30日には、明け方を中心に全域で5~15ミリの雨が降った。その後一時雨は止んだが、夕方から再び降り始めた弱い雨は7月1日も終日降り続いた。2日は、五島の南西海上に強い雨域が現れ、低気圧の東進に伴い、長崎県で激しい雨が降り始めた。その後、激しい雨は九州北部と中部の広い範囲に広がり、県下では8時に日田、伏木、釈迦岳で1時間30ミリを超える強雨が降り出した。また、熊本県阿蘇地方で激しい雨を降らせた雨域は大分県南西部に移動し、竹田の9時、10時、11時の1時間降水量はそれぞれ28ミリ、60ミリ、41ミリを記録した。このため竹田地域気象観測所の近くを流れる玉来川が氾濫し、観測施設が水没、流失し11時以降の観測が不能となった。また、犬飼町の犬飼地域気象観測所は、大野川の増水した濁流が観測所一帯に流れ込み水没したため15時以降の観測が不能となった。2日の日降水量は、久住で421ミリ(気象協会の夏山気象観測によるデータ)、長湯359ミリ(建設省データ)、竹田306ミリ(建設省データ)、釈迦岳313ミリと県の南西部で300ミリを超えたのをはじめ、県下で最も雨量の少なかった国東半島でも100ミリに近い雨となった。竹田地方を中心に大きな被害をもたらした雨は、2日の16時ごろまで局地的に1時間20~30ミリの雨が降り続いたが、次第に弱まり3日の昼前には止んだ。6月29日から7月3日の総降水量の多い所は、釈迦岳で517ミリとなったほか、日本気象協会の久住観測所では632ミリ、建設省長湯観測所、建設省竹田観測所ではそれぞれ525ミリ、473ミリなどであった。

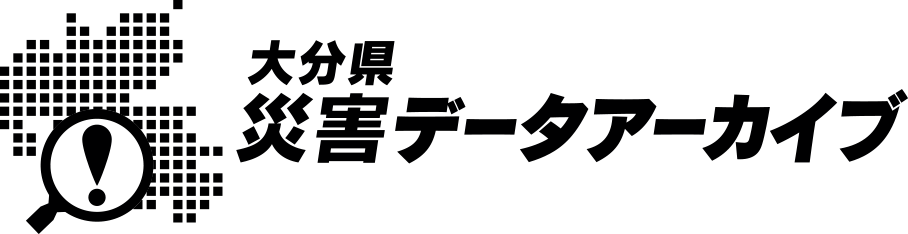

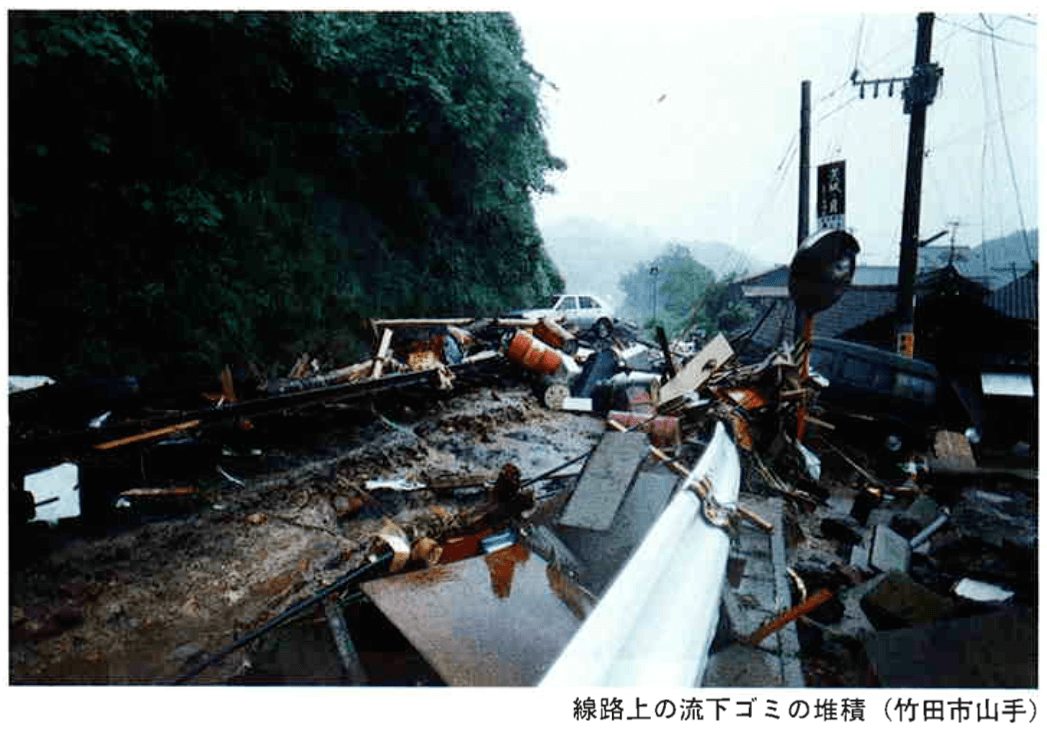

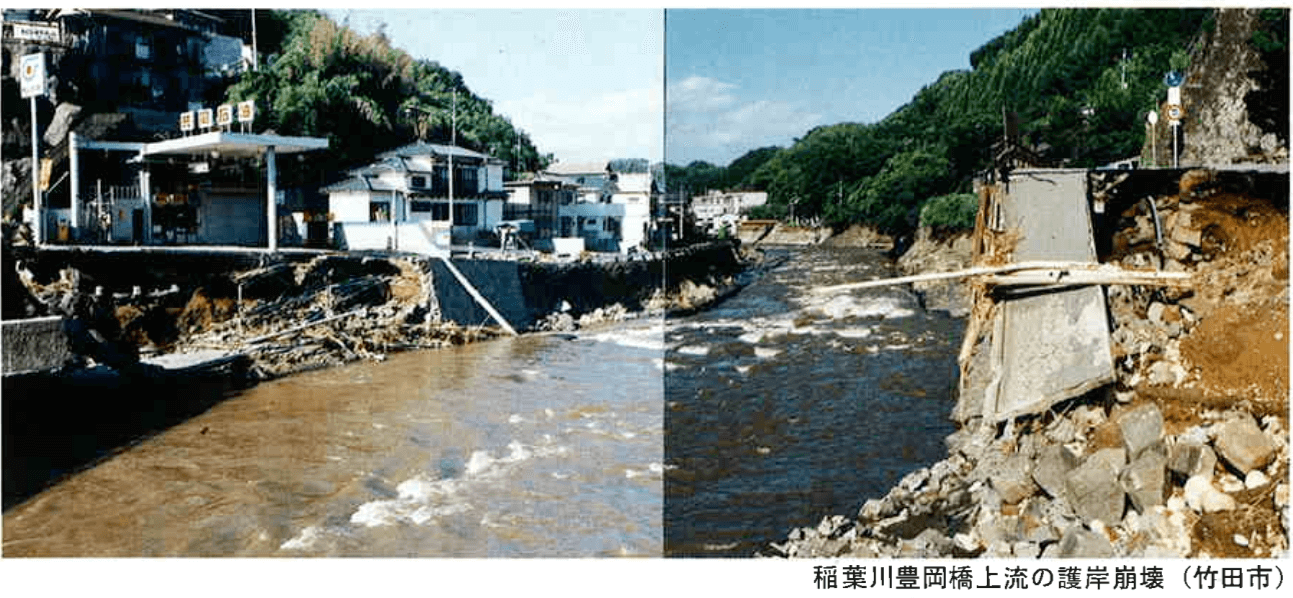

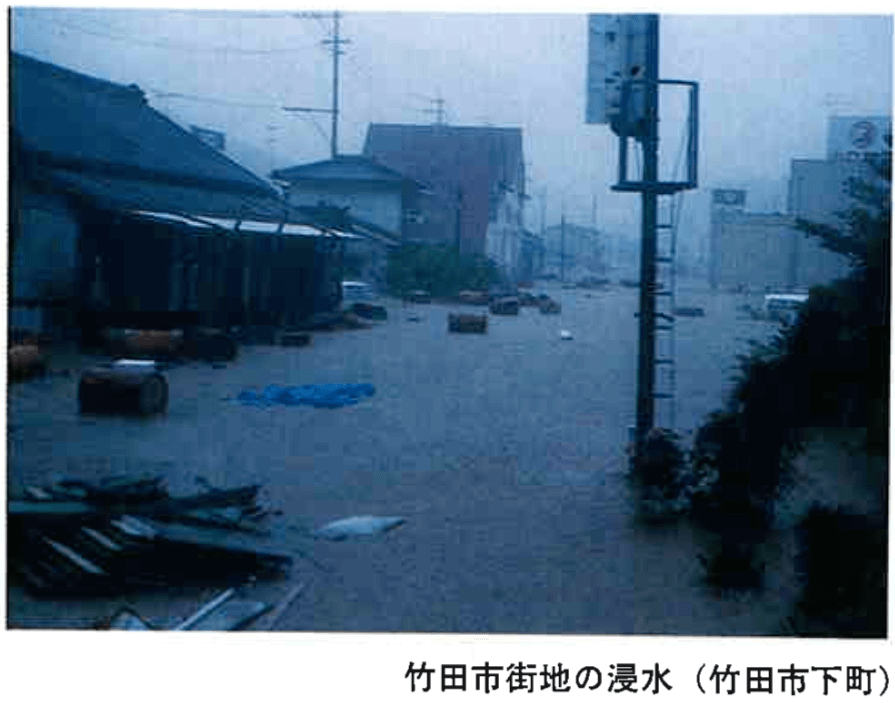

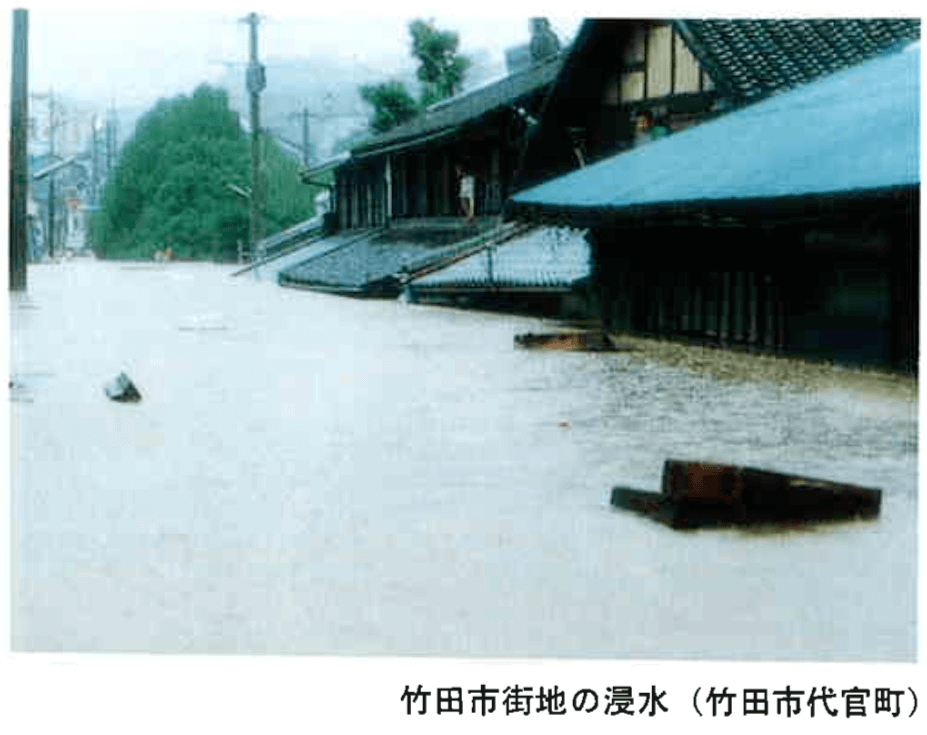

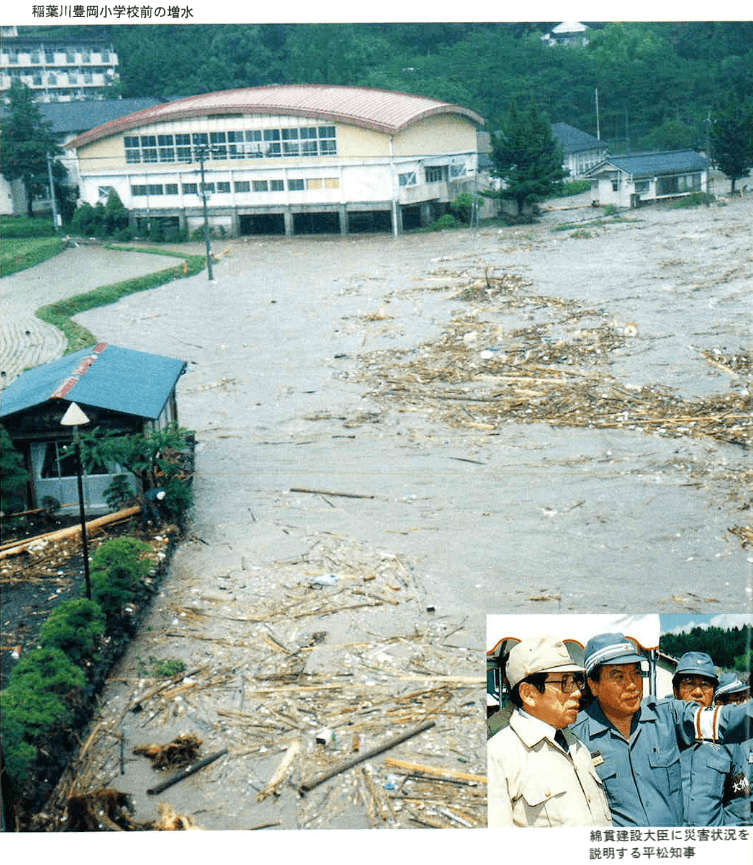

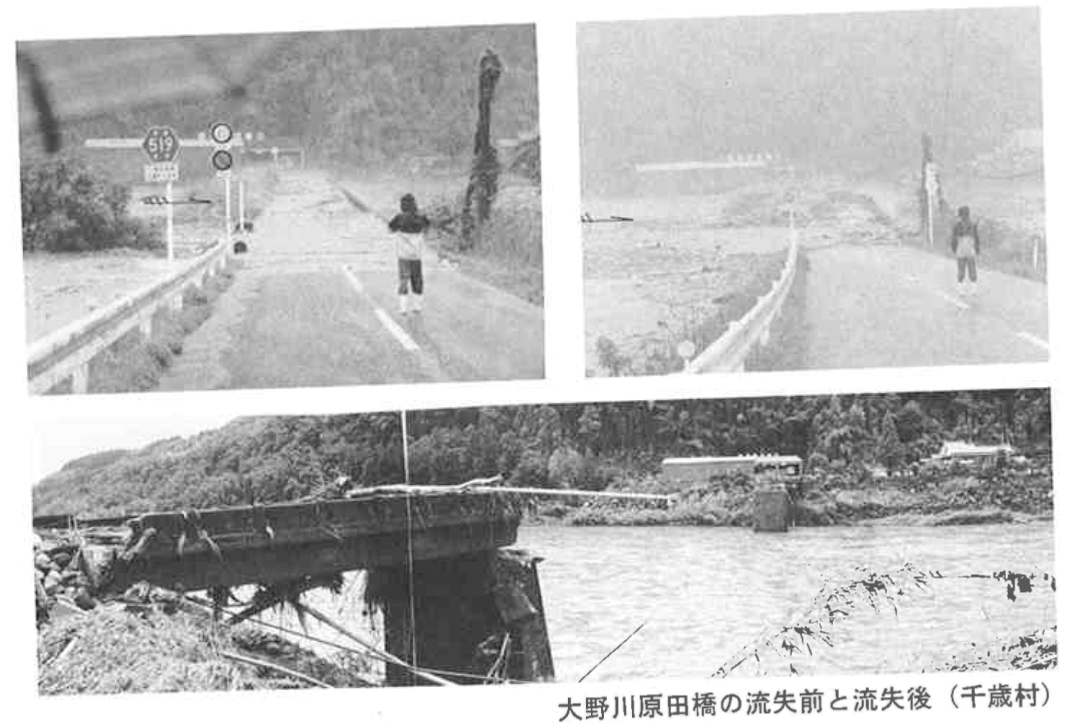

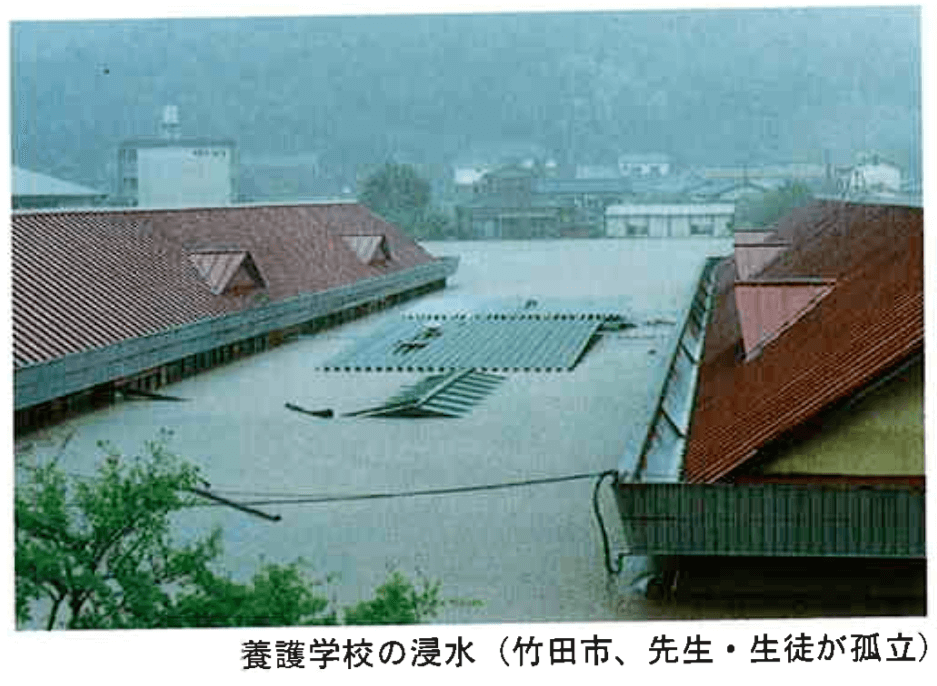

7月1日13時ごろ竹田市入田の小高野地区で長さ150m、幅50mにわたって土砂崩れが発生し、木造平屋建て住宅1棟が3,000㎡の土砂に埋まり一家3名が死亡した。竹田市では29日から雨が降り続き、1日の災害発生時までの総雨量は160mmに達し、地盤も緩んでいたと見られるが、災害現場には建設中の農道工事で出た土砂が捨てられ、斜面にたまっていた。(2日毎日新聞)7月2日、県下の雨は明け方から夕方まえにかけて激しく降り続き、豊肥地区を中心に災害が続出した。竹田市では市内を流れる稲葉川、玉来川が氾濫し、女性1人が濁流に流され死亡したほか、荻町では土砂崩れで1人が死亡した。また、川の増水や橋の流失などで、県西部の国道・県道などの幹線道路は通行不能となったほか、JRの列車も運転ストップが続き、交通網が寸断された。停電、断水も相次ぎ住民の生活はマヒした。2日の状況を新聞記事から抜粋したものを次に示す。(竹田市)2日午前10時過ぎ、市内の中心部を流れる稲葉川、玉来川が警戒水位を超え、水は堤防を越え市街地にあふれ出した。濁流は民家に津波のように押し寄せ、床下・床上浸水が相次ぎ、流された大木、コンクリート片や車が道路に散乱した。夕方から水が引き始めたが、停電、断水が続いており生活機能は完全にマヒ状態、住民2千人以上が避難している。(大野郡地方)大野郡内を流れる大野川は午前中から徐々に増水、上流から大木なども流れ、三重町の向野橋が13時半に、千歳村の原田橋が13時40分ごろ、_15時10分ごろには清川村と大野町境の大野橋が流失したのをはじめ、大野町宇対瀬地区で17戸が床上・床下浸水し58人が避難した。(日田地方)土砂崩れや道路の決壊などが相次ぎ、上津江村では土石流が発生し民家1棟が全壊した。(杵築市)杵築市内を流れる八坂川も増水、一部で水田が冠水するなどの被害が出た。(大分地方)大南地区の白滝橋下の大野川も警戒水位の7mを超え、15時には8.5mまで達した。大木が、屋根が、木船が流れ、橋脚にぶつかってくだけ散る。同橋下流の左岸河川敷にある大野川ゴルフ場のグリーンの姿は全く消え去った。(JR)豊肥線では緒方~朝地駅間の第一大野川鉄橋、玉来~豊後竹田駅間の玉来川鉄橋の2つが流失した。県内に鉄道が開通して以来、川の氾濫で鉄橋が流失したのは初めて。(停電)竹田市の竹田変電所、大野町の沈堕発電所、犬飼町の大野川変電所、緒方町の軸丸発電所の構内に浸水、2日正午過ぎから竹田市、直入郡の全域、三重町、千歳村、朝地町の一部を除く大野郡全域の約34,500戸が停電した。17時には野津・犬飼町の一部で、20時ごろには竹田市の一部でも送電が可能となり、22時までの停電戸数は18,900戸に減った。(電話パンク)全国から親族や知人などの安否を気遣う電話が殺到したため、NTT竹田、三重両営業所管内の電話回線(35,000個)がパンク状態になり、10時35分過ぎから一日中かかりにくい状況が続いた。(学校)2日、県内の小・中・高校では豊肥地区を中心に午前中や午後、早めに授業を切り上げて児童生徒を帰宅させる学校が相次いだ。(以上、7月3日付大分合同新聞朝刊)(別府湾や伊予灘冲に大量の流木)3日タ方、安岐町冲12Kmの伊予灘一帯に長さ10m前後の流木が大量に浮いているのを杵築市漁協所属の漁船が見つけた。流木が大きいため事故に結びつく危険性が高いとみて、漁を止め流木の一部を回収し杵築市の美濃崎漁港に引き揚げた。7月11日、大野川などの河川から海に流れ出した流木群は豊後水道、伊予灘などに漂流、別府湾だけでも千数百本が滞留している。また、各河川から流出した大量の流木は南下し佐伯湾一帯に漂流し、漁船が出漁できないなどの被害が出ている。このため漁船約100隻を動員して9日から10日にかけて回収作業を行ない、直径20〜50cmで長さ10m前後の流木1000本を回収した。(災害救助法等の適用)大分県では2日11時30分、被害の集中した竹田市と朝地町に災害救助法の適用を決めた。また、三重、大野、荻、久住、直入各町と上津江村の5町1村に県単独の「小災害に対する救助内規」を適用した。(参考)平成2年7月2日以降、不通となっていたJR豊肥線の緒方~宮地駅間は、同年7月16日から代行バスによる運行を行っていたが、平成3年10月19日、1年3か月振りに全線が復旧開通した。

【出典:大分県災異誌 第5編(昭和56年~平成2年)(1991.12)】

災害データ

- 死者・行方不明者数

- 5人

- 負傷者数

- 64人

- 住家全壊/全焼数

- 65戸(棟)

- 住家半壊/半焼数

- 84戸(棟)

- 住家一部損壊数

- 94戸(棟)

- 床上浸水数

- 451戸(棟)

- 床下浸水数

- 484戸(棟)

- 道路被害 ※事前通行規制は除く

- 1659か所

- 橋梁被害

- 99か所

- 山・崖崩れ

- 36か所

- 被害総額

- 64,392,233 千円

主な被害

マップを見る玉来川上流のこの地域に崩壊箇所が多かった。

【出典:大分合同新聞 1990年7月11日朝刊19面】

稲葉川上流のこの地域に崩壊箇所が多かった。

【出典:大分合同新聞 1990年7月11日朝刊19面】

両岸部分が決壊、仮復旧工事が進められていたが、仮橋が完成、13日から開通した。また橋に架設していたケーブルが切断され市内3000機の電話が不通になった。

【出典:大分合同新聞 1990年7月14日朝刊23面】

今回の集中豪雨で道路崩壊などの大きな被害を受けた上津江村は5日、村内の被害状況と金額をまとめたが、道路関係を中心に被害額は約25億7000万円に上ることがわかった。道路は村中心部につながる県道「天瀬阿蘇線」など103カ所で路肩が崩壊。このほか河川、林地、農地・農産物を中心に大水による被害を受けた。県道「天瀬阿蘇線」は今のところ復旧の見通しはたっていない。迂回路はある。また簡易水道が被害を受け、葉迫・畑中線、小平・小川原線の各簡易水道で給水がストップ、約100世帯で断水している。週末には応急修理が終わる予定だが、完全復旧は1、2ヶ月かかる見込み。

【出典:大分合同新聞 1990年7月5日朝刊23面】

今回の大雨で延長350メートルのビーチ全体にわたって大量の流木が漂着した。別府の観光施設のメーンのひとつだけに、「まず市職員が率先して清掃奉仕を」と、この日の部長会で急きょ話が決まり、一般職員に呼びかけ、別府市の職員約200人が6日午後、集中豪雨で流れ出た流木やゴミ拾いの清掃奉仕をした。2時半から5時までの作業で4トンのゴミ収集車およそ5台分の流木、ゴミが集まった。

【出典:大分合同新聞 1990年7月7日朝刊23面】

橋が流されたため、20世帯の地区民が協力、人や自転車ぐらいなら通れる木の仮橋を架けた。

【出典:大分合同新聞 1990年7月10日朝刊21面】

玉来川上流のこの地域に崩壊箇所が多かった。

【出典:大分合同新聞 1990年7月11日朝刊19面】

向山田、岩瀬地区の約50戸では電気も復旧しておらず、そのメドさえついていない。

【出典:大分合同新聞 1990年7月5日朝刊23面】

向山田、岩瀬地区の約50戸では電気も復旧しておらず、そのメドさえついていない。

集中豪雨のため、近くの橋が流失し、道路が陥没するなどして「孤立状態」にあった、家族5人が5日午前10時ごろ、3日ぶりに県孤立対策班に発見された。家屋に被害はなく、一家は家にあった即席麺などを食べていたということだが、元気だった。同班は市の災害対策室に食糧や飲料水、ポリ容器などを要請し、約3時間後に届けた。【出典:大分合同新聞 1990年7月5日朝刊23面/7月6日朝刊23面】

市道が100メートル以上にわたってえぐり取られ、水田も埋まり、まるで一面が川のよう。この地区だけで数軒が全壊、壊れた橋、流された橋も多く、地区民は山を越えて買い出しを行っている状況。

【出典:大分合同新聞 1990年7月5日朝刊23面】

朝地町では大恩寺、戸崎、朝地の3地区合わせて約50戸が浸水。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日夕刊7面】

朝地町では大恩寺、戸崎、朝地の3地区合わせて約50戸が浸水。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日夕刊7面】

朝地町では大恩寺、戸崎、朝地の3地区合わせて約50戸が浸水。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日夕刊7面】

増水のためパチンコ店の屋上や電柱などに合わせて十数人が取り残されたが、午後1時半ごろ県警がゴムボートで救出。近くのレストランで孤立していた2人は自力で脱出した。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊19面】

午後4時前、住宅の裏山が高さ約10メートル、幅約30メートルにわたって崩れ、大量の土砂が畑を越え、約150メートル下の木造2階建ての隠居部屋(延べ約70平方メートル)を直撃。2階にいた70代の母親が閉じ込められた。大野郡東部消防署と地区民、三重署などの53人が救出にあたり、4時20分ごろ助け出した。女性はすり傷程度で元気。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊19面】

町上水道の浄水場が冠水、揚水ポンプのモーターが動かなくなり、2日深夜から町内3349世帯で断水している。このため町は自衛隊別府駐屯地の出動を要請、3日朝から、同別府駐屯地の給水車2台と、役場、大野郡東部消防署の給水車合わせて4台で飲料水の給水をしている。復旧には4日いっぱいかかるもよう。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日夕刊7面】

住民が2日午前中から浸水のために避難した。また地区の土中を通っている昭和井路(コンクリート管、直径約3メートル)が長さ約10メートルにわたって決壊。近くの田畑が泥水をかぶるなどの被害が出ている。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日夕刊7面】

揚水場が冠水、旧犬飼、戸上両地区合わせて1200世帯が断水、近隣町村や自衛隊別府駐屯地から給水車で給水を受けている。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日夕刊7面】

八坂川が増水、一部で水田が冠水するなど被害が出たほか、民家の床下すれすれまで濁流が迫り、地区挙げて警戒にあたるなど不安な1日を過ごした。2日は午前11時前にピークになり、友清地区の民間水が迫り、駐車場が水びたしになったところも。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊18面】

八坂川が増水、一部で水田が冠水するなど被害が出たほか、民家の床下すれすれまで濁流が迫り、地区挙げて警戒にあたるなど不安な1日を過ごした。また八坂川沿いにある県果実連杵築工場もわずか30センチほどのところまで濁流がきた。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊18面】

住宅が増水した水で流された。この家に住む50代の女性が行方不明になった。

竹田署と県警、管区機動隊130人は3日午前6時から行方不明となっている女性の捜索を、家が流された常盤橋から下流域にかけて行った。しかし発見できず、午後7時捜索をいったん打ち切った。

4日午前10時半ごろ臼杵市佐志生の黒島南側の海岸の岩場に、女性の漂流死体があるのを海水浴客が見つけ、島の民宿から臼杵署に届け出た。遺体は着衣はなく、足などに木片が刺さっていた。同署が身元を調べていたが、体の特徴が女性に似ていたため、同署が夫に連絡、大分医科大で本人であることを確認した。さらに歯型も一致した。【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊19面/7月4日朝刊19面/7月5日朝刊23面】

国道57号線が土砂崩れのため全面通行止め。

【出典:大分合同新聞 1990年7月2日夕刊7面】

県道平原耶馬渓線ががけ崩れのため片側通行。

【出典:大分合同新聞 1990年7月2日夕刊7面】

住宅のそばを流れている沢の上流約100メートルで土石流が発生。この土石流で木造平屋建て(約50平方メートル)が全壊した。当時家には誰もおらず、けが人はなかった。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊18面】

県道飯田高原中村線の道路左側のがけが高さ1メートル、幅10メートルにわたって崩れ、岩石などが道路をふさいだ。午前9時半より全面通行止め。

【出典:大分合同新聞 1990年7月2日夕刊7面】

土砂崩れがあり、民家2軒を押しつぶしたが、けが人はいなかった。

【出典:大分合同新聞 1990年7月2日夕刊7面】

日田木協市場前の国道212号線に直径3メートルの石が落ち、国道は3メートルの区間で片側通行になっている。

【出典:大分合同新聞 1990年7月2日夕刊7面】

県道岩戸五馬日田線で約10立方メートルの土砂崩れがあり、大型車が通行不能になった。

【出典:大分合同新聞 1990年7月2日夕刊7面】

古賀公民館前の町道で土砂崩れがあり、約4立方メートルの石や土が道路をふさぎ全面通行止めになった。

【出典:大分合同新聞 1990年7月2日夕刊7面】

国道210号線の道路沿いの斜面が幅、高さ10メートルにわたって崩れ、土砂約30立方メートルが路面を覆った。このため、建設省日田国道維持事務所では、1時間にわたって全面通行禁止、同9時50分から片側通行の交通規制。正午近くに復旧した。

【出典:大分合同新聞 1990年7月2日夕刊7面】

大野川などの河川から海に流れ出した流木が豊後水道、伊予灘などに漂流した。

すぐそばを流れている矢倉川がはんらん。学校にいた児童、生徒31人と教職員25人は鉄筋2階建ての校舎2階に避難した。またたく間に2階部分まで濁流が迫ってきたため、窓から大声で救助を求めた。たまたま付近を警戒していた消防団員や近所の人たちが気づき、学校から約30メートル離れた高台の民家へたどり着き、そこからロープやホースを校舎の2階に投げるなどの懸命の救助作業。何回か失敗した後、やっと校舎2階の窓にロープが届き、くくりつけられたロープをたどってゴムボートを3隻が救出へ。こうして低学年の児童から2人ずつゴムボートで救出され、近くの南部小学校体育館に全員収容された。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊19面】

衣料品店の裏山が幅約60メートル、高さ約20メートルにわたって崩れた。衣料品店は全壊し、店内にいた60代の女性従業員2人が土砂に埋まったが、それぞれ10時48分、午後0時20分に救出された。うち一人は骨折しているもよう。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊19面】

土砂崩れのため民家が埋没した。

稲葉川上流のこの地域に崩壊箇所が多かった。【出典:大分合同新聞 1990年7月2日夕刊7面/7月11日朝刊19面】

各河川から流出した大量の流木は南下し佐伯湾一帯に漂流し、漁船が出漁できないなどの被害が出ている。このため漁船約100隻を動員して9日から10日にかけて回収作業を行ない、直径20〜50センチで長さ10メートル前後の流木1000本を回収した。

3日タ方、安岐町沖12キロメートルの伊予灘一帯に、長さ10メートル前後の流木が大量に浮いているのを杵築市漁協所属の漁船が見つけた。流木が大きいため事故に結びつく危険性が高いとみて、漁を止め流木の一部を回収し杵築市の美濃崎漁港に引き揚げた。

大雨のため、別府湾だけでも千数百本の流木が滞留している。

大野川などの河川から海に流れ出した流木が豊後水道、伊予灘などに漂流した。

大雨のため構内が浸水し、正午過ぎから竹田市、直入郡の全域、三重町、千歳村、朝地町の一部を除く大野郡全域の約34500戸が停電した。午後5時半ごろには、野津、犬飼町の一部で、8時ごろには竹田市の一部でも送電が可能になり、午後10時までの停電戸数は8900戸に減った。竹田市内は午後8時までに15800戸が停電していたが、午後9時半までには7500戸まで回復した。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊19面】

豊肥線の緒方~朝地間の鉄橋(全長67メートル)が流失。平成2年7月2日以降、不通となっていたJR豊肥線の緒方~宮地駅間は、同年7月16日から代行バスによる運行を行っていたが、平成3年10月19日、1年3か月振りに全線が復旧開通した。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊19面】

大雨のため構内が浸水し、正午過ぎから竹田市、直入郡の全域、三重町、千歳村、朝地町の一部を除く大野郡全域の約34500戸が停電した。午後5時半ごろには、野津、犬飼町の一部で、8時ごろには竹田市の一部でも送電が可能になり、午後10時までの停電戸数は8900戸に減った。竹田市内は午後8時までに15800戸が停電していたが、午後9時半までには7500戸まで回復した。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊19面】

白滝橋下の大野川も警戒水位の7メートルを超え、15時には8.5メートルまで達した。大木が、屋根が、木船が流れ、橋脚にぶつかってくだけ散った。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊18面】

大雨のため構内が浸水し、正午過ぎから竹田市、直入郡の全域、三重町、千歳村、朝地町の一部を除く大野郡全域の約34500戸が停電した。午後5時半ごろには、野津、犬飼町の一部で、8時ごろには竹田市の一部でも送電が可能になり、午後10時までの停電戸数は8900戸に減った。竹田市内は午後8時までに15800戸が停電していたが、午後9時半までには7500戸まで回復した。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊19面】

白滝橋下流の左岸河川敷にある大野川ゴルフ場(6ホール、77000平方メートル)のグリーンは大野川の増水ですっかり水没し、濁流は事務所そばまで迫っていた。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊18面】

豊肥線の玉来~豊後竹田間の鉄橋(全長52メートル)が流失。平成2年7月2日以降、不通となっていたJR豊肥線の緒方~宮地駅間は、同年7月16日から代行バスによる運行を行っていたが、平成3年10月19日、1年3か月振りに全線が復旧開通した。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊19面】

大雨のため構内が浸水し、正午過ぎから竹田市、直入郡の全域、三重町、千歳村、朝地町の一部を除く大野郡全域の約34500戸が停電した。午後5時半ごろには、野津、犬飼町の一部で、8時ごろには竹田市の一部でも送電が可能になり、午後10時までの停電戸数は8900戸に減った。竹田市内は午後8時までに15800戸が停電していたが、午後9時半までには7500戸まで回復した。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊19面】

17戸が床上、床下浸水し58人が近くの菅尾地区公民館や親戚の家などに避難した。

【出典:大分合同新聞 1990年7月3日朝刊18面】

市内を流れる稲葉川、玉来川が氾濫し、女性1人が濁流に流され死亡した。市内の中心部を流れる稲葉川、玉来川が警戒水位を超え、水は堤防を越え市街地にあふれ出した。濁流は民家に津波のように押し寄せ、床下・床上浸水が相次ぎ、流された大木、コンクリート片や車が道路に散乱した。夕方から水が引き始めたが、停電、断水が続いており生活機能は完全にマヒ状態、住民2千人以上が避難した。大分県は2日11時30分、災害救助法の適用を決めた。

山の谷間の斜面が高さ20メートル、幅30メートルにわたって崩れた。土砂は水田や県道竹田五ヶ瀬線を埋め、県道を隔てた道路そばの木造平屋建ての住宅を飲み込んだ。住宅には50代の男性と、その妻の50代の女性、90代の母親がいたが押しつぶされた家の下敷きになり、生き埋めとなった。通報を受けた竹田署、竹田広域消防本部、地元の消防団員ら約200人がパワーショベルなどで土砂を取り除き、救出作業に当たった結果、午後3時10分ごろ倒壊した家の居間付近から妻、10数分後に男性とその母を発見したが、3人とも搬送された市内の病院で死亡が確認された。夫婦はほとんど同じ場所で、母親は2人から1メートルほどのところで見つかった。3人が居間でくつろいでいた時に土砂に襲われ逃げ出す間が全く無かったらしい。現場は竹田市の中心部から南南東方面に約3キロ山あいに入った場所。この住宅と隣に民家1軒があるだけの静かなところ。県道が山あいを縫うように走っているが、住宅は崩れた谷の真向かいに建っていた。竹田地方は29日から断続的に雨が降り続き、3日間で雨量は約160ミリに達していた。原因については雨で地盤が緩んでいたのではないかと見られているが、竹田署では2日午前10時から現場検証して詳しく調べる。また現場近くでは農免道路の工事をしており、この工事との関連についても調べることにしている。

崩れた谷は、県が施工している農免道路「小富士道路」の真下。県竹田直入地方振興局耕地課によると、谷の両側の傾斜面は雑木が茂る枯れ谷だったという。また県は、この谷を災害危険箇所として指定しておらず、急傾斜地に施す崩落帽子の「法止め」はしていなかったという。しかし、近くに住む人は「数年前から、谷には盛り土がされていた。土砂崩れがあったことはないが、小さな岩や土が落ちてくることはあった」と話しており、行政側の防災態勢が適切だったかどうか問われることになりそうだ。【出典:大分合同新聞 1990年7月2日朝刊1面/朝刊17面】

【平成2年6月大雨(豊肥水害)】碑文

当区は大野川左岸に位置する水田地帯で、近年は施設園芸を導入し、農業経営の安定向上に努めていた矢先の平成二年七月二日梅雨前線豪雨による未曽有の大水害が発生、さらに昭和井路決壊により耕地はもとより家屋の七十%以上の床上浸水と、瀬畑裏より西瀬裏から和田に通じる帯状の百八十一筆の農地は壊滅、個人の所有地が判明できぬ砂礫の山となり茫然自失の状態で離農の声が出る状況であった

幸に国の激甚指定を受け国庫補助九十五%で受益者負担五%に対し更に三重町として耕地二・五%、施設で三・〇%の特別補助措置を講ずるなど復旧意欲を喚起、県企業局等、町内外から物心両面に亘る激励と、国県町並びに関係各位のご指導を経て再起を期し、三カ年の歳月と多大な事業費を投入、圃場整備型復旧で四十筆の整然とした美田が完成した

また、大野川河川敷の大拡巾と共に護岸工事と併せ河床の整備等、巨費を投入、大規模改修工事が完成する

この事業の竣工に当り、多額の助成と卓越せる施工に感謝の意を表すると共に、歴史的災害と復旧の概要を後世に伝え、当区発展の礎とするためここに刻する

平成五年九月二日

災害復旧竣工記念行事

実行委員長 渡辺 孝