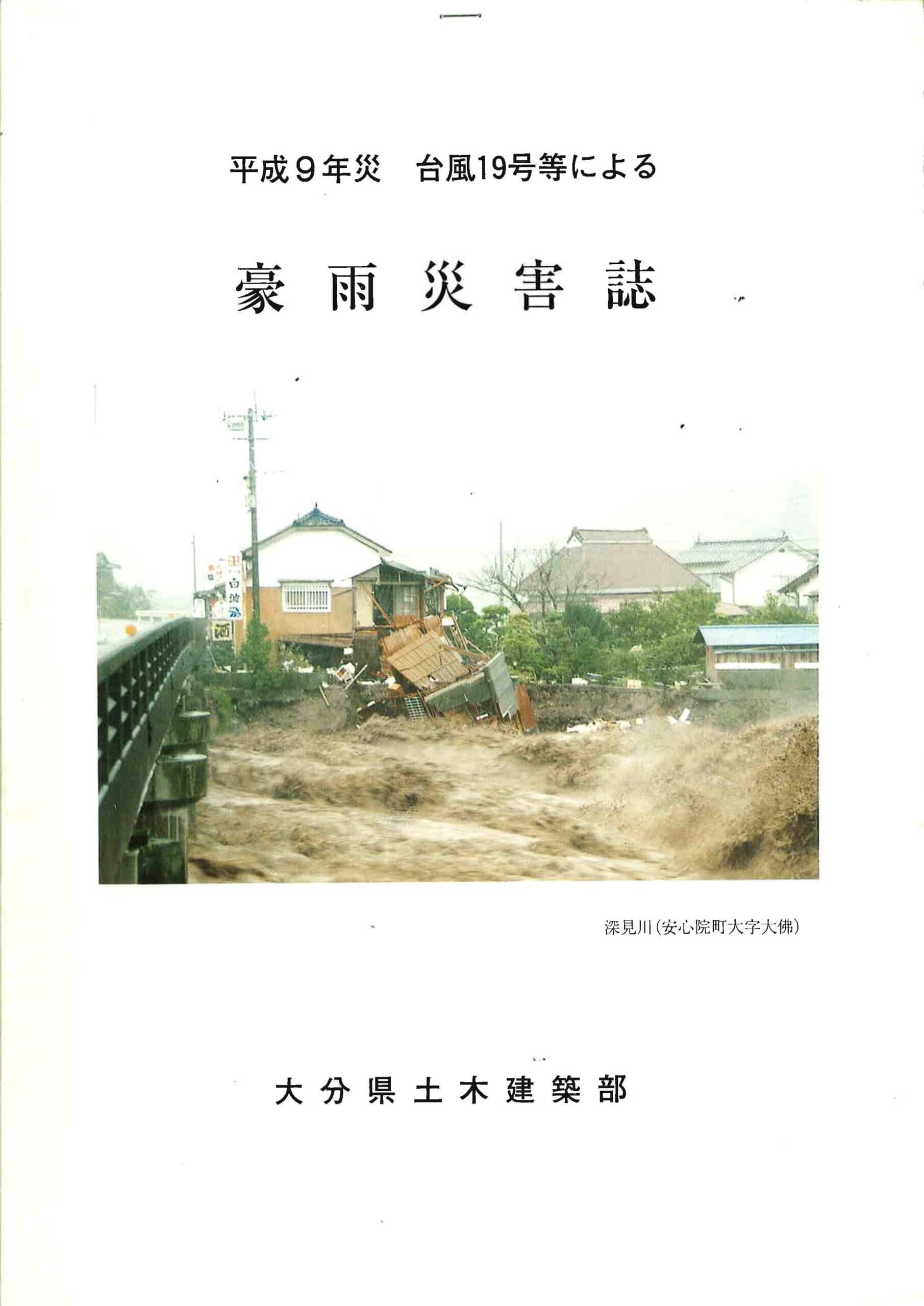

被害【平成9年9月台風第19号】宇佐市安心院町矢津

|災害番号:010640|固有コード:01064014

- 市町村

- 宇佐市

概要(被害)

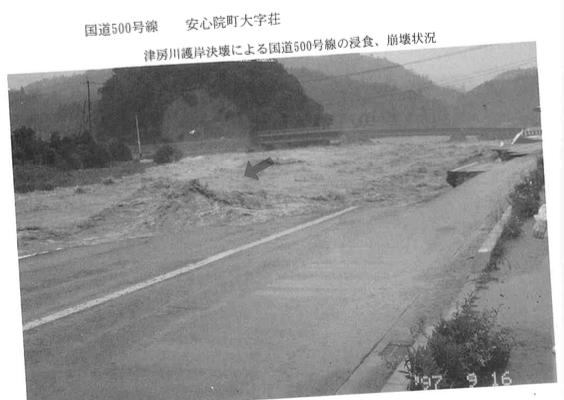

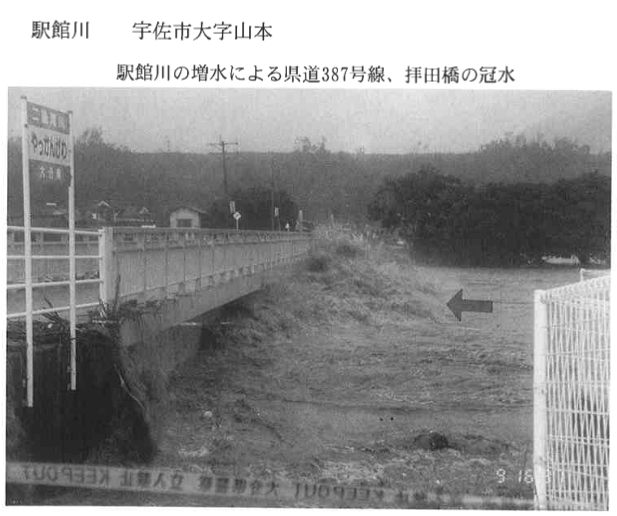

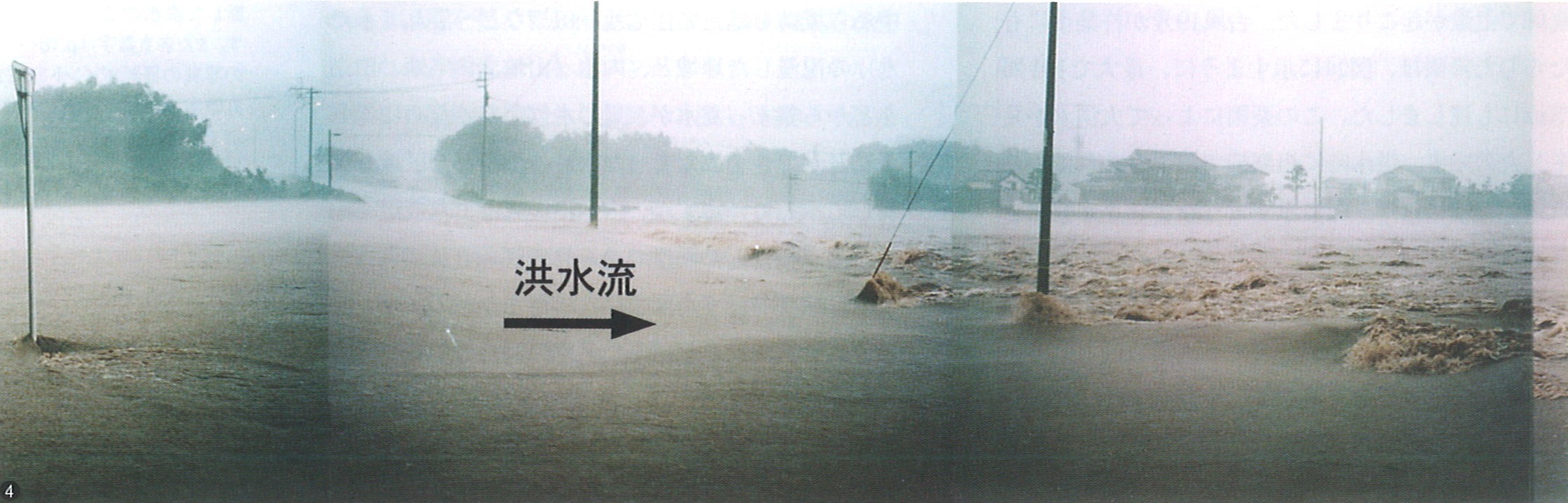

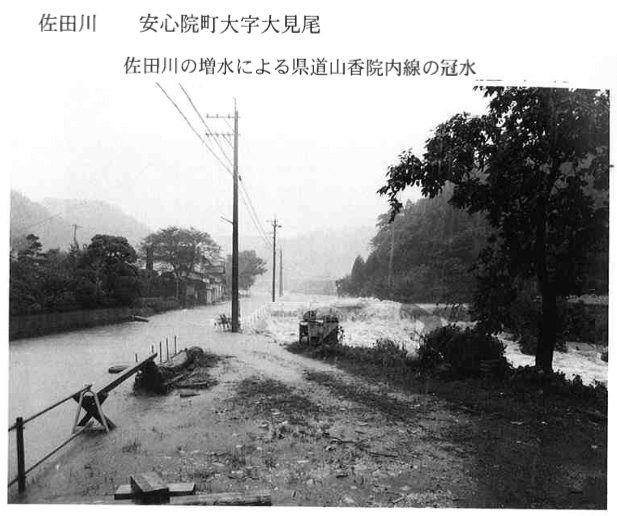

佐田川が増水し、県道が冠水した。

【出典:大分県土木建築部(1997)『平成9年災台風19号等による豪雨災害誌』】

災害概要

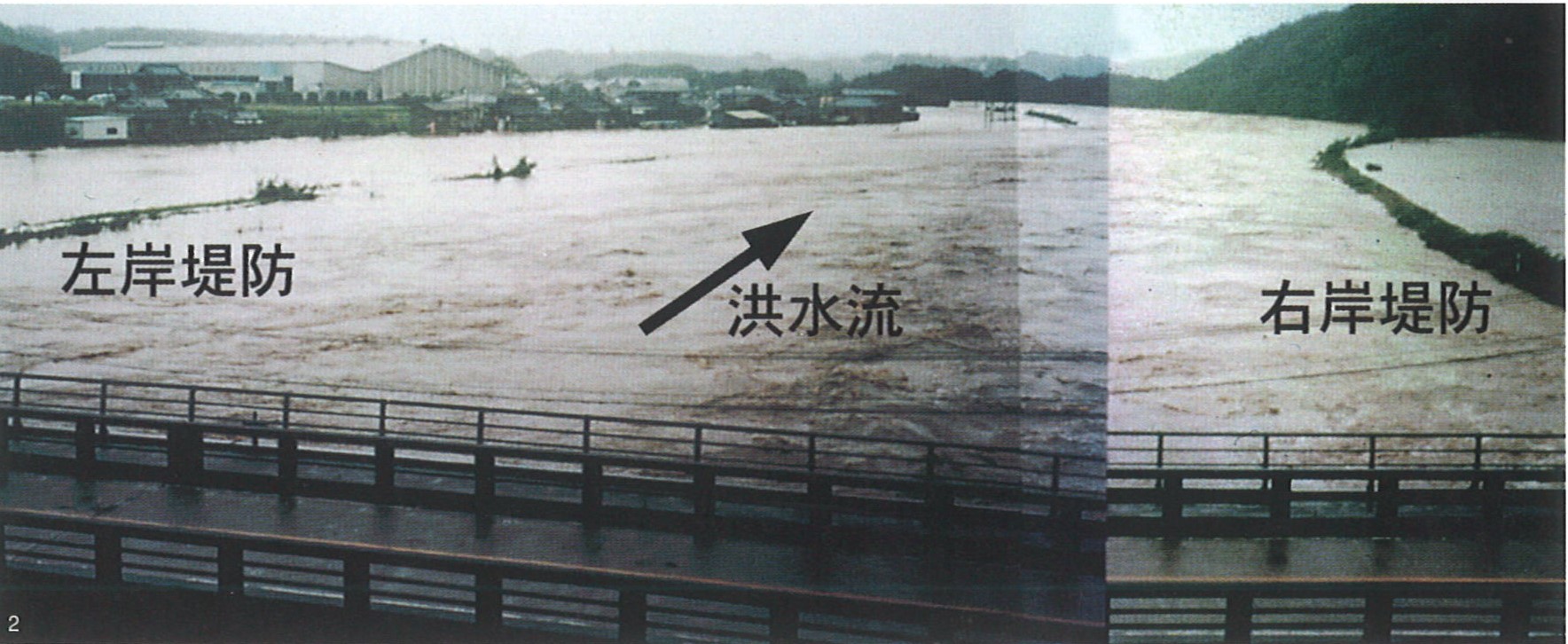

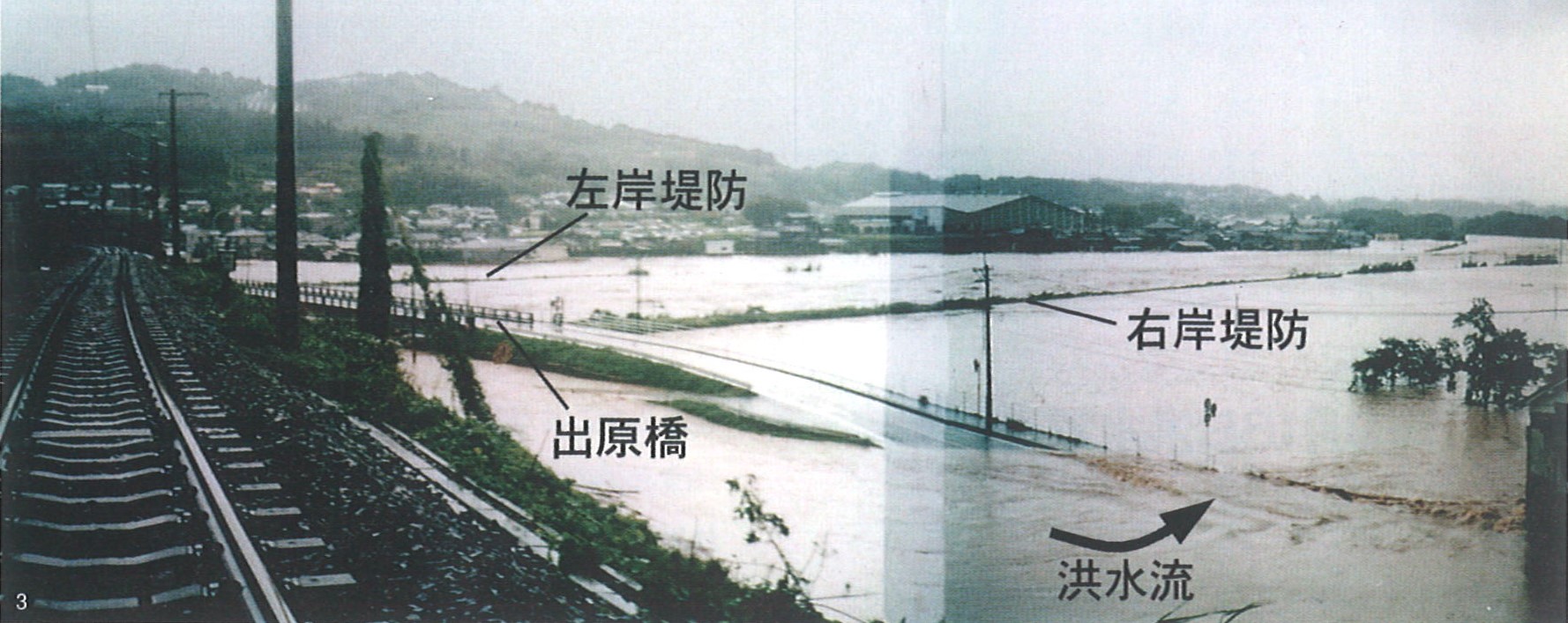

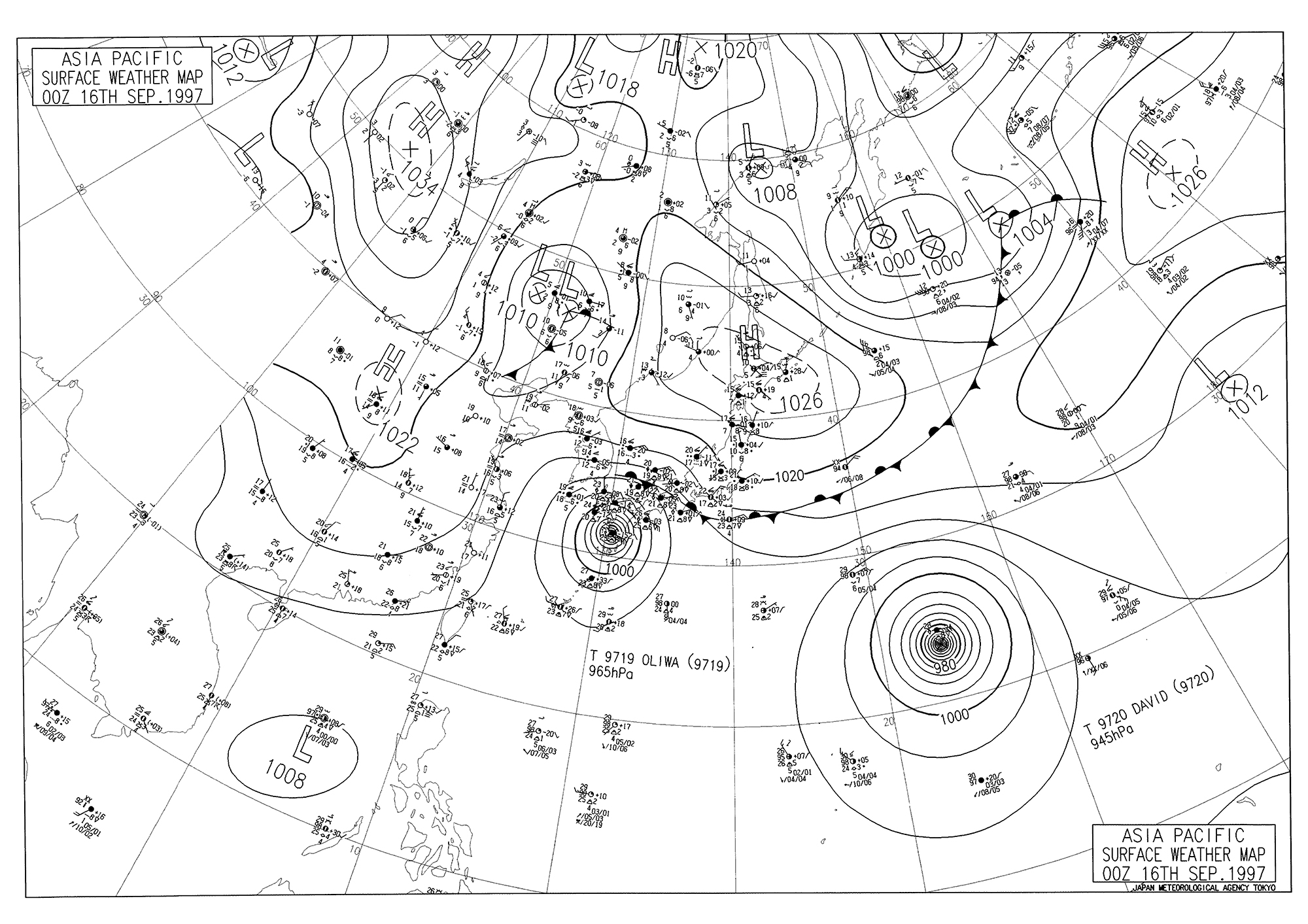

台風第19号は大型で強い勢力を保ったまま、16日8時過ぎ枕崎市付近に上陸した。上陸後、中型で並の勢力で北東に進み、熊本県から大分県を通過し17時前別府湾に抜けた後、瀬戸内海から近畿地方へ進んだ。県内は16日8時頃西部から暴風域に入り始め、11時頃全域が暴風域に入った。中津、杵築、大分、蒲江など沿岸部を中心に10メートル以上の強風が吹き、蒲江では最大風速23メートルを観測した。20時頃県内全城は暴風城から抜けた。13日から16日までの総降水量は倉木で624ミリ、宇目で550ミリに達するなど日田地方と周防灘沿岸部を除く県全域で200ミリを超えた。

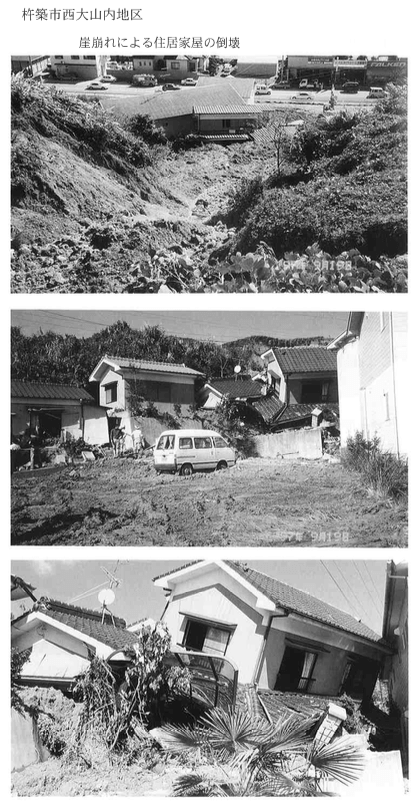

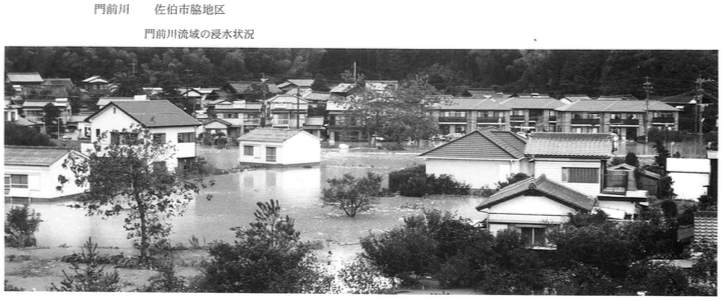

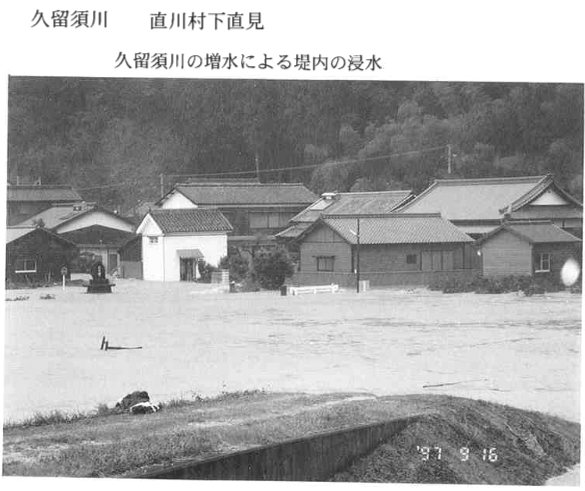

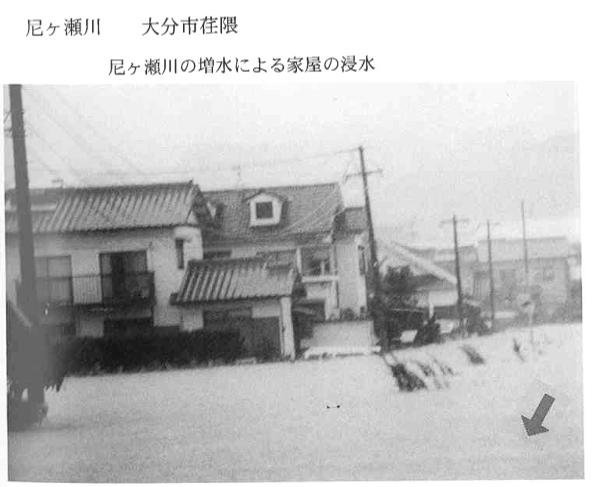

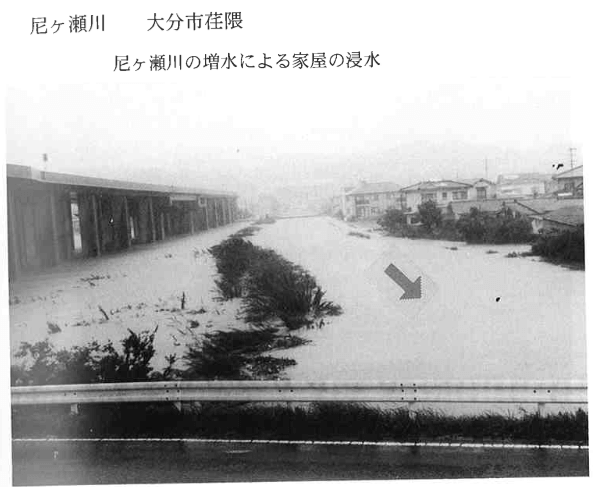

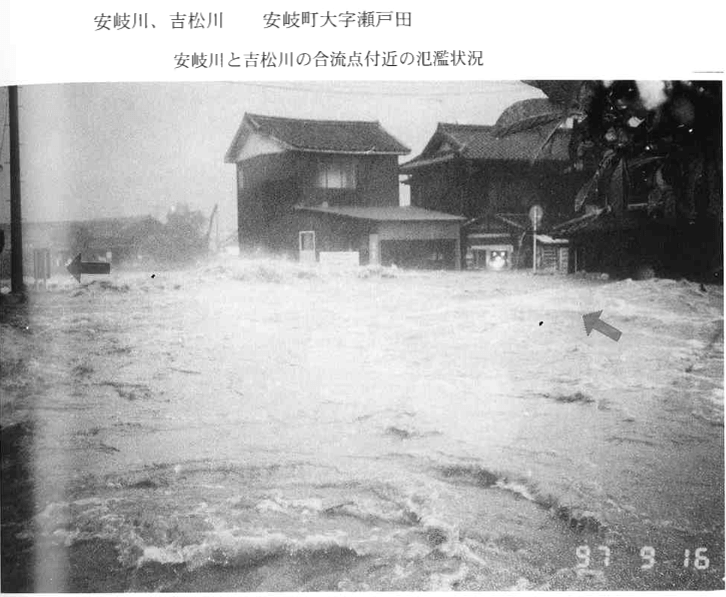

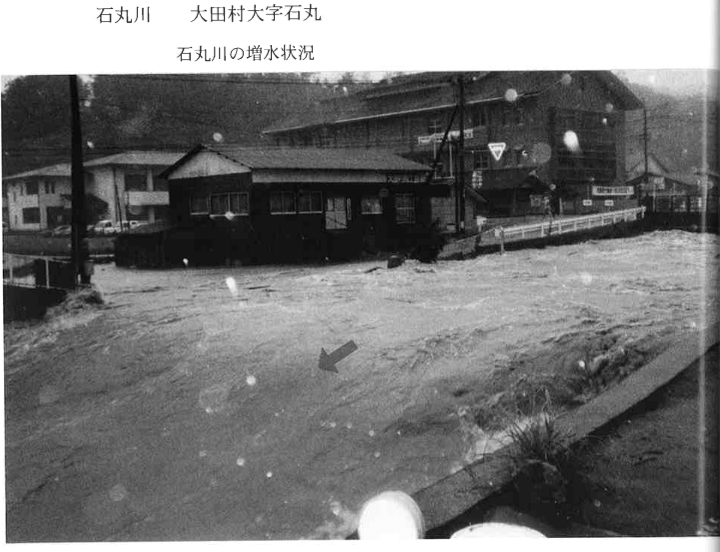

台風第19号による県内の被害は、負傷者1人、山がけ崩れ52か所(がけ崩れの場所が判明している25か所の内訳は、中部16か所、西部4か所、南部4か所、北部1か所)、道路損壊8か所、鉄軌道被害1か所(上浦町)、橋の流失1か所(安心院町)、家屋半壊1か所(挟間町)、床上浸水114棟(大分市の尼ケ瀬川の氾濫で約70棟)、床下浸水189棟、避難勧告1,532世帯3,000人、避難指示372世帯450人、自主避難709世帯1,712人(県警調べ)16日はJRが午前11時から久大線、豊肥線、日豊線の全線を運休し、高速バスは始発から運休した。海の便は県内と四国、中国、関西を結ぶ各路線とも14日午後から16日まで欠航した。空の便も16日は全便欠航した。16日県内のほとんどの小・中・高校は休校した。

水稲の冠水、倒伏が最も多く、野菜は白ネギ、にら、小ネギの茎折れや曲がり、果樹はナシ、ミカン、ブドウなどの被害が多かった。(県農政部調べ)。

NTT大分支店によると、16日午後土砂崩れや橋の流失による電話線の損傷で、県内の電話約62,000回線の市外通話が不通になった。九州電カ大分支店によると、土砂崩れなどによる電柱の流失、高圧線の断線により16日午前10時20分頃から断続的に最大約6,400戸が停電した。

【出典:大分県災異誌 第6編(平成3年-平成12年)(2002.3)】

【出典:1997/9/16 9:00の天気図】

【出典:大分県土木建築部】

災害データ

- 最低気圧

- 984.1hPa

- 最低気圧観測地

- -

- 最低気圧観測日時

- 1997/9/16 15:47

- 最大風速の風向

- 南南東

- 最大風速

- 23メートル

- 最大風速の観測地

- 蒲江

- 最大風速の観測日時

- 1997/9/16 15:00

- 累積最大降水量

- 624ミリ

- 累積最大降水量観測地

- 倉木

- 日最大降水量

- 415ミリ

- 日最大降水量観測地

- 宇目

- 最大日降水量の観測年月日

- 1997/9/16

- 最大1時間降水量

- -

- 最大1時間降水量の観測地

- 杵築

- 最大1時間降水量の観測年月日時間

- 1997/9/16 16:00

- 死者・行方不明者数

- -

- 負傷者数

- -

- 住家全壊/全焼数

- 4戸(棟)

- 住家半壊/半焼数

- 7戸(棟)

- 住家一部損壊数

- 51戸(棟)

- 床上浸水数

- 724戸(棟)

- 床下浸水数

- 2221戸(棟)

- 道路被害 ※事前通行規制は除く

- 1302か所

- 橋梁被害

- 25か所

- 山・崖崩れ

- -

- 被害総額

- 33,494,298 千円

主な被害

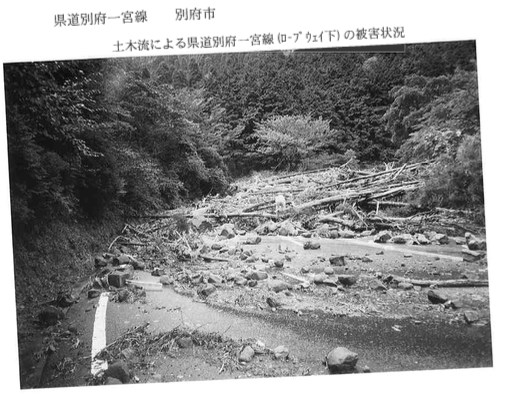

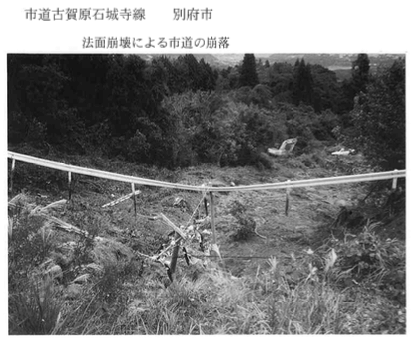

マップを見る県道別府湯布院線で道路横の斜面が幅50メートル、高さ10メートルにわたり崩落。近くを通りかかった車から降りた30代の女性に斜面からの土石流があたり左手の親指に軽いけがをした。

【出典:大分合同新聞 1997年9月17日朝刊21面】

大分自動車道下り車線の「猿橋」付近で道路横の斜面が幅20メートル、高さ10メートルにわたって崩落。通行止めになった。

【出典:大分合同新聞 1997年9月17日朝刊21面】

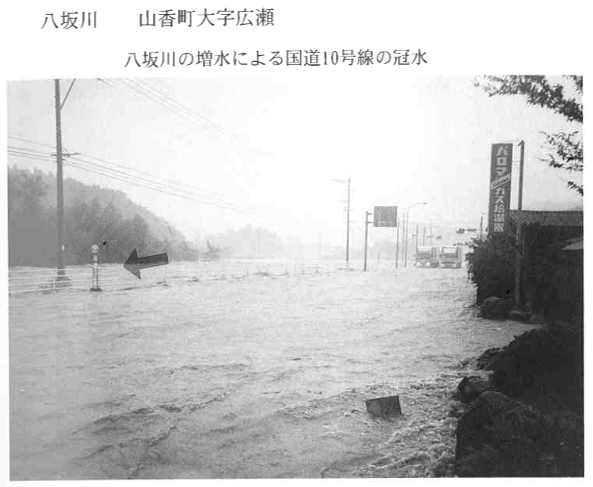

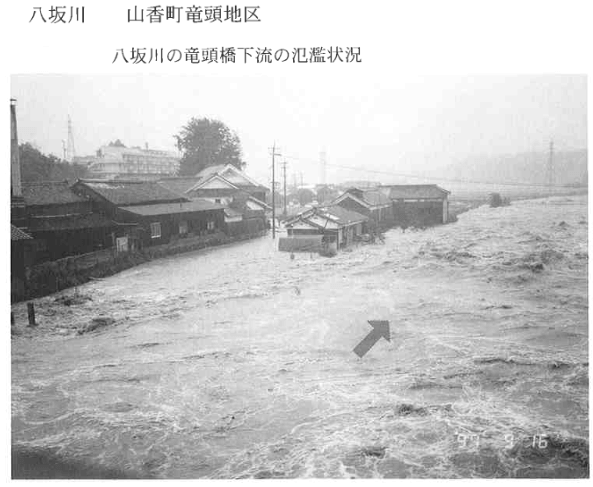

八坂川が増水。冠水した道路に30代の男性が車とともに取り残され、3時間後車の屋根の上で助けを求めていたところ川をさかのぼってきた漁船が救助した。

【出典:大分合同新聞 1997年9月17日朝刊21面】

二本の橋脚のうち1本の底部が水流で洗われ崩壊。一部を残して橋げた約45メートルが崩れ落ちた。橋下にはNTTの電話回線が通っていたため、電話回線が切れた。

【出典:大分合同新聞 1997年9月17日朝刊21面】

【平成9年9月台風第19号】

(石碑1)

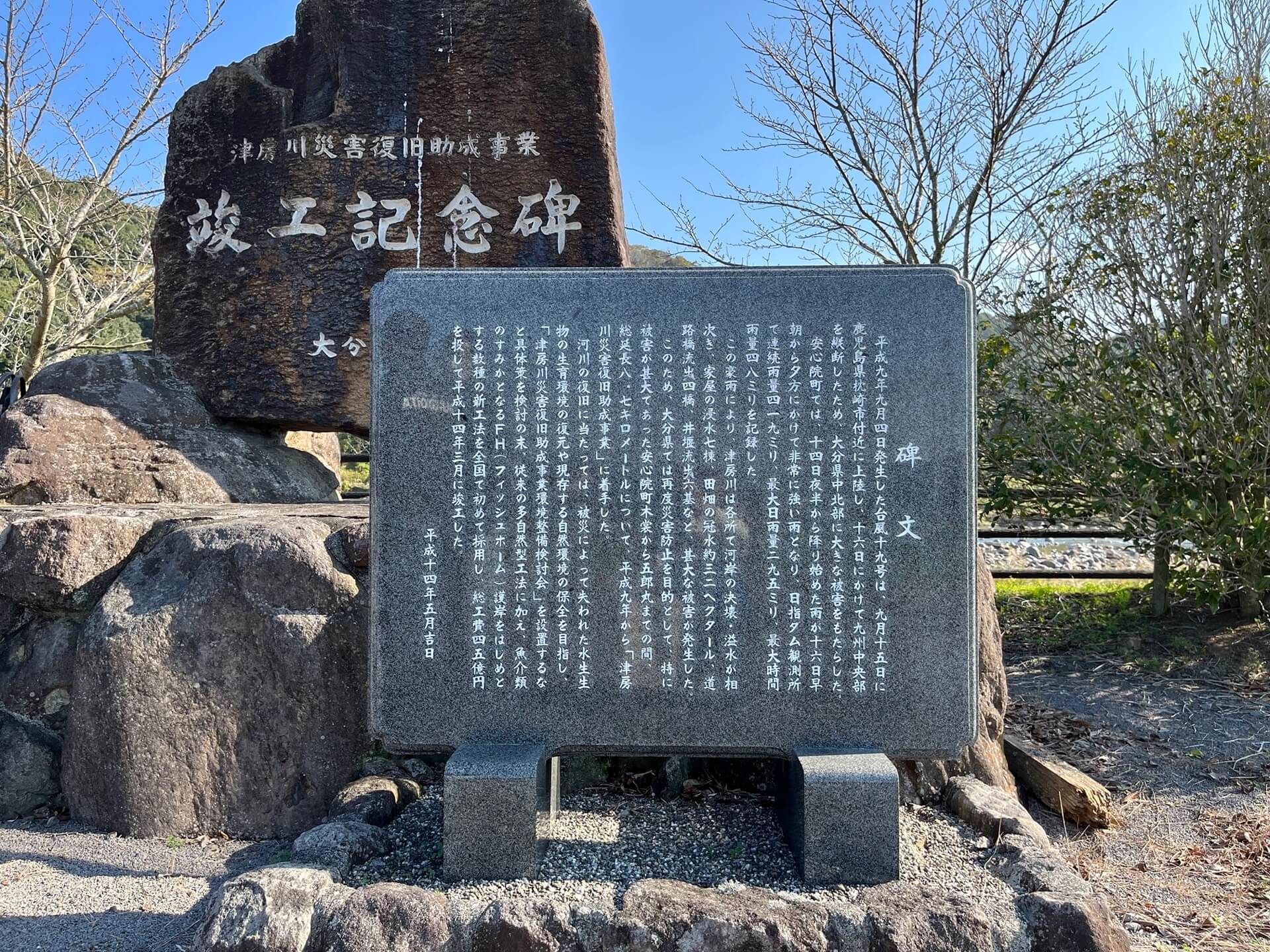

津房川災害復旧助成事業竣工記念碑 大分県知事 平松守彦

(石碑2)

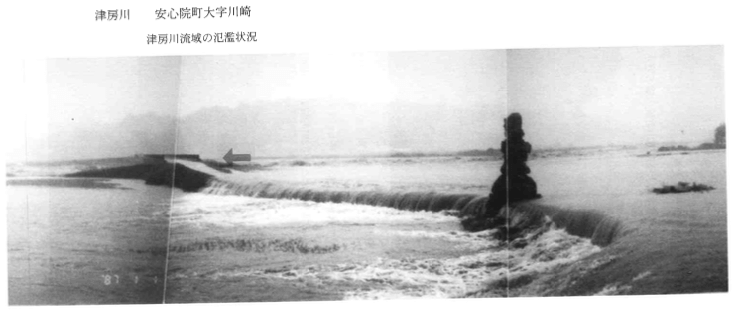

碑文 平成九年九月四日発生した台風十九号は、九月十五日に鹿児島県枕崎付近に上陸し、十六日にかけて九州中央部を縦断したため、大分県中北部に大きな被害をもたらした。安心院町では、十四日夜半から降り始めた雨が十六日早朝から夕方にかけて非常に強い雨となり、日指ダム観測所で連続雨量四一九ミリ、最大日雨量二九五ミリ、最大時間雨量四八ミリを記録した。この豪雨により、津房川では各所で河岸の決壊・溢水が相次ぎ、家屋の浸水七棟、田畑の冠水約三二ヘクタール、道路橋流出四橋、井堰流失六基など、甚大な被害が発生した。このため、大分県では再度災害防止を目的として、特に被害が甚大であった安心院町木裳から五郎丸までの間、総延長八.七キロメートルについて、平成九年から「津房川災害復旧助成事業」に着手した。河川の復旧に当たっては、被災によって失われた水生生物の生育環境の復元や現存する自然環境の保全を目指し、「津房川災害復旧助成事業環境整備検討会」を設置するなど具体策を検討の末、従来の多自然型工法に加え、魚介類のすみかとなるFH(フィッシュホーム)護岸をはじめとする数種の新工法を全国区で初めて採用し、総工費四十五億円を投じて平成十四年三月に竣工した。 平成十四年五月吉日